Littérature engagée : Notes graves d’un enfant de l’an 2000

Depuis des mois, je songe à écrire quelque chose qui alerte. Du pouvoir de la jeunesse à l’échec des politiques et des créateurs, il est essentiel de réfléchir à ce que la littérature enseigne en matière de responsabilité ontologique, à sa mission de diffusion de bonnes informations et de valeurs édifiantes à travers les œuvres.

Je pense aussi à ma volonté et à mon ambition heurtées par les incertitudes et la crise, à mon désir de mener une carrière d’écrivain dans ce pays. Se pose alors la question du rapport entre l’art et le commerce, entre écrire et parler d’argent, entre être un écrivain engagé et les contraintes physiques, entre un opérateur culturel engagé et ses responsabilités. Peut-on parler de l’éthique de la responsabilité en littérature comme d’une question politique qui consolide la position de l’écrivain ?

Il y a des faibles comme nous, qui écrivent ou lisent, qui s’imprègnent des choses littéraires dans un milieu gouverné par l’ultra-puissance de la parole (ici, il ne s’agit pas de critiquer le “parler” en soi, mais la manière dont il est pratiqué, et par qui). Néanmoins, qui entend réellement ? Qui porte le discours dont le monde a besoin pour se sauver des dégradations des bonnes règles ? Un discours rédempteur pour le salut du monde, de leur culture ou de leur pays. Puis-je vous parler d’Haïti, et ensuite de son peuple, voire du monde (le monde est, en vérité, celui de Dieu) ?

Qu’aperçoit-on lorsqu’on atteint ce stade ? (question à méditer)

Monsieur Chemla,

La parole engagée, parfois, s’en prend à l’esthétique lorsqu’il s’agit de montrer la plaie ou, du moins, d’ouvrir des voies pour l’avenir en brisant les incertitudes grâce aux révélations des écrivains, car la révélation est le propre de toute œuvre, comme l’aurait dit…

Le discours littéraire dit “révolté” que la société porte devrait s’interroger sur la limite entre elle-même, le récepteur, les individus et l’espace continu de la nation. Mais qui lit qui ? Combien, et comment lisent-ils ? Les jeunes qui aspirent à penser pour sauver… Ce discours, que l’Occident nous adresse, n’est pas simple ; il nous achète, et nous restons suspendus à l’attente d’un changement qui viendrait des autres, de ceux qui auraient tenté de nous sauver de ce triste jeu, comme cette lettre. Une terre n’est qu’une mémoire défaillante qui devrait être reconstruite par des politiques nouvelles.

Le pouvoir est massif, englobant la généralité de ceux qu’il touche, touchant toute la masse. Le monde des écrits tombe toujours dans la guerre de l’identité, entre la division du vrai et du bon dans les discours portés par les véritables écrivains engagés, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. Pourquoi s’engager juste pour se donner un prétexte de ne pas aborder la défaite de la littérature, dans un monde où elle perd cet être humain qu’elle guidait jadis vers la science et la nature ?

La littérature continue de s’éparpiller sur plusieurs fronts, tentant de soulager le mal d’autrui. Ses différents aspects (écrits, visuels, audibles – livres, musique, cinéma) prétendent témoigner de sa force face à la bêtise humaine. Bêtise parfois enracinée dans des croyances profondes et émotionnelles, résistante à la logique et à la persuasion… Une bêtise endurcie, que même le pouvoir d’illumination de la littérature ne saurait contrer. Comment pourrait-elle être la solution unique ? Pourquoi en appeler à sa régence quand l’humain refuse de se débestialiser ? Que peut-elle contre celui qui, animé par des croyances, se fait exploser ?

La parole poétique, malgré tout, atteint souvent plus rapidement le public visé. Montrer et faire entendre le mal du monde, mais sans laisser de mémoire dérangeante – c’est ce que l’écriture poétique parvient parfois à faire. Aujourd’hui, on ne lit plus ou presque, surtout dans ce pays où le livre lutte pour trouver sa place, face au cinéma et à la musique. Le constat est posé. Les festivals littéraires en témoignent. Pourtant, on persiste à parler du poids de la littérature.

Ainsi, la littérature n’a pas un pouvoir immédiat. S’il existe des doutes et des interrogations sur son efficacité, il est néanmoins nécessaire de se demander : pourquoi continue-t-on d’écrire ? Et de quelle manière devons-nous aborder notre malheur ? Par la musique ? Par le livre ? Par le cinéma ? Quelle parole apporter ? Comment transmettre le message pour que tous soient informés de leurs tribulations, de leurs souffrances, de leurs ennemis ?

Certes, le livre peut “exercer un véritable pouvoir spirituel doué d’une authentique puissance d’action sur le réel” (Corinne Saminadayar-Perrin, Rhétorique et pouvoir au miroir du récit). Mais le destinataire n’est pas toujours au rendez-vous. Cette puissance littéraire nous aide à lutter, à espérer, à penser à notre pays, à nourrir notre âme de réflexions et de scientificité. Cependant, un manque criant de culture littéraire règne ici : qui lit ? Qui écrit ? Quel est le poids du discours, et son succès en librairie ?

Nous devons réfléchir à la vulgarisation de la parole révoltée et engagée, en abordant la créativité et la réception, ce qui implique une réflexion sociale sur l’accueil du discours littéraire. Nous avons une intelligentsia arrogante, davantage centrée sur un ego scientifique démesuré que sur leur rôle et leur utilité véritables.

Sans médiation, sans politique culturelle démocratique et accessible, permettant aux individus de s’approprier les outils littéraires, on croit encore au pouvoir du livre. Pourtant, face au désastre, le poids des mots nous effraie. Dans l’incertitude, nous réinventons la vie, ou bien l’écrivain choisit d’aller au-delà de la survie pour le bien-être de son peuple. Il écrit, il publie. Mais comment sont véhiculés les discours révoltés ? Qui reçoit le message de nos écrivains et poètes engagés ? Quel espace envisageons-nous pour vulgariser cette parole de révolte ?

De toute façon, nous vivons sous la pression urgente de repenser notre littérature, cet outil qui « trace de multiples perspectives pour penser notre rapport au monde et à sa complexité, contre la fausse impression d’omnipotence du consommateur d’information connecté » (Gisèle Sapiro, La sociologie de la littérature, La Découverte). La littérature “exige une disponibilité à l’autre”. La présence de l’écrivain renforce son engagement et nourrit notre confiance de lecteur, nous, peuple désespéré, dans la force du verbe. Il est difficile de ne pas croire au pouvoir de la littérature en tant que partage d’expériences humaines capables de transformer un imaginaire collectif et de défier le réel, dans l’espoir d’une issue.

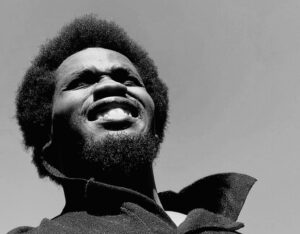

Le rôle de l’écrivain engagé est de contrer le mal par des messages. Face aux Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain, je lutte pour garder espoir. J’ai mes raisons, liées aux besoins humains et aux vicissitudes de la vie dans ce pays, où certains font de la littérature engagée une parabole de révolte.

Si l’écrivain n’a pas pour mission de transmettre le savoir, alors peut-on encore parler de l’essence même de la littérature ? Si l’écrivain n’est pas là pour éveiller la conscience, pourquoi alors se dire engagé ?

Share this content:

Laisser un commentaire