Nous ne sommes pas nés pour applaudir

28 juillet 1915. 28 juillet 2025. Cent dix ans depuis que les bottes américaines ont foulé nos terres avec leur arrogance habillée d’uniforme. Ils disaient vouloir protéger la démocratie. Ils ont surtout protégé leurs intérêts.

28 juillet 1698. 28 juillet 2025. Trois-cent-vingt-sept ans depuis que Jacmel se prétend ville. Trois-cent-vingt-sept ans qu’elle fait semblant d’habiter son propre nom. Le feu, les révoltes, les blessures politiques mal recousues — tout cela, oui. Mais aussi une ville qui s’abrite derrière ses slogans comme un poète paresseux qui rime sans dire. Ville artistique. Ville lumière. Ville touristique. Ce sont là des mots fatigués. On s’y accroche parce qu’on n’a pas mieux. Parce qu’on ne veut pas voir que la lumière d’un néon ne remplace pas celle d’une pensée. Cette année encore, la Mairie nous propose le rituel : messe, tambours, masques, quelques groupes à pied. C’est joli. Ça fait couleur locale. Mais la mémoire, elle, n’est pas invitée. Pas de table ronde. Pas de débat sur ce que la ville est devenue, ni sur ce qu’elle aurait pu être. Pourtant, ce serait si simple de commencer autrement. Pourquoi ne pas créer chaque année, autour de cette date, une semaine de mémoire et légendes ? Avec des forums citoyens, des ateliers intergénérationnels, des expositions critiques, des récits oraux dans les quartiers populaires, des performances urbaines qui interrogent les cicatrices de la ville. Pas pour se souvenir par habitude. Mais pour réfléchir, ensemble, à ce que Jacmel pourrait être au XXIe siècle — pas seulement pour les touristes, mais pour ses propres enfants. Jacmel souffre moins d’un manque d’art que d’un manque d’adresse : elle ne sait plus à qui elle parle. Ni pourquoi. Je vois autour de moi des jeunes brillants, des rêveurs éveillés, des lecteurs discrets. Mais combien prennent le risque de la parole publique ? On dirait que penser est devenu un acte suspect. On dirait que l’intelligence dérange quand elle n’est pas mise en scène dans un concours ou un colloque. On pourrait pourtant inventer une sorte de Café permanent de la pensée critique, tenu dans une cour abandonnée, où chaque semaine, un citoyen – ou un expert – vient dire le monde à sa manière. Un endroit sans micro, sans sponsor, sans selfie. Juste la parole nue. Et le droit d’être en désaccord sans insulte.

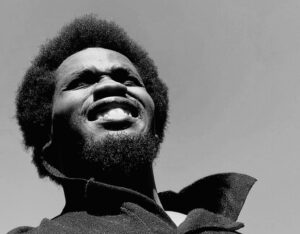

28 juillet 1915. 28 juillet 2025. Cent dix ans depuis que les bottes américaines ont foulé nos terres avec leur arrogance habillée d’uniforme. Ils disaient vouloir protéger la démocratie. Ils ont surtout protégé leurs intérêts. En bons gestionnaires d’un empire, ils ont trouvé des complices locaux, acheté des silences, bâti des routes pour transporter la canne à sucre, pas pour relier les peuples. Et aujourd’hui encore, les chaînes sont là — invisibles, mais bien réelles. Dans nos accords de coopération. Dans nos écoles qui enseignent le français comme une grâce et le créole comme une punition. Dans nos ambassades, où l’on demande un visa comme on demande pardon. Et c’est là qu’il faut frapper. Car à défaut de réécrire l’histoire, on peut au moins écrire le présent autrement. Pourquoi ne pas lancer à Jacmel, chaque 28 juillet, une Journée d’insoumission poétique ? Un jour où les écoles et universités ferment, non pas pour oublier, mais pour créer. Où élèves et étudiantes écrivent des lettres à l’histoire, les artistes peignent les murs de mémoire, les musiciens remettent en musique les discours de Charlemagne Péralte, les femmes racontent comment la colonisation a traversé leurs corps. Un jour d’insolence douce, de résistance tendre. Car les crimes les plus vastes ne sont pas toujours commis par des monstres. Ce sont souvent des hommes de bureau, des petites mains administratives, des gens de rien, qui fabriquent les drames du monde. Ceux qui ont construit la bombe atomique n’étaient pas des fous, mais des gens très sérieux, très fonctionnels, très convaincus de leur mission. Comme ceux qui ont justifié la colonisation au nom du progrès. Et ce sont souvent ces “gens de peu” qui laissent derrière eux les ruines les plus vastes. Mais face à cela, il reste des failles. Des brèches. Des éclats. Une poignée d’artistes, d’écrivains, de militants, d’enseignants, de mères et de poètes, qui continuent — sans titre, sans budget — à tenir le fil. On devrait leur donner un espace. Un Musée des gestes populaires, où l’on collectionnerait non pas les trophées, mais les petits actes de résistance qui ont fait de notre peuple la première République Noire.

28 juillet 1698 et 28 juillet 1915. Parfois, les dates ne servent à rien si elles ne réveillent rien. Ce n’est pas l’accumulation d’années qui fonde une maturité, mais la manière dont un peuple lit ses blessures et fabrique ses lendemains. Certains diront que tout cela est vain, que la mémoire n’a jamais rempli une marmite. Peut-être. Mais sans mémoire, il ne reste que le bruit. Et pendant que les villes rêvent à leurs anciens noms, d’autres jouent encore avec le bouton rouge. Celui des bombes. Celui des frontières. Celui des fausses paix. Il serait temps qu’on cesse de confisquer aux peuples le droit d’être autre chose qu’une marge dans les récits des puissants. Qu’on leur laisse ce qui ne se vend pas : leurs rivières, leurs douleurs, leurs voix. Et cette part d’eux-mêmes, irréductible et tenace, qui réclame le droit de réinventer le monde — même à voix basse, même sans applaudir.

Share this content: