Fouad tutoie la mer

Hugo. Lamartine. Bellay… nombreux sont ceux ou celles qui ont pris la mer comme rapport au monde. La mer, dans l’histoire littéraire, est un point d’ancrage et de fuite. Chez Hugo, elle porte la démesure et l’absolu ; chez Lamartine, elle est plainte et élégie ; chez Baudelaire, elle se fait miroir du désir de liberté. André Fouad s’inscrit dans cette filiation en la déplaçant : la mer qu’il tutoie n’est pas seulement horizon ou symbole, mais espace de dialogue. Le tutoiement, geste de proximité, traduit une volonté de réduire la distance entre l’homme et l’élément, entre la langue et le monde.

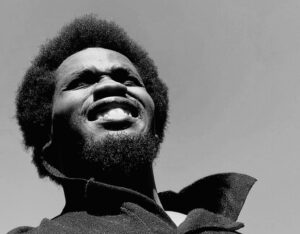

Le titre du recueil, Silence ! Je tutoie encore la mer, paru aux éditions Milot, annonce déjà cette posture : dire « tu » à la mer, c’est choisir une intimité, abolir la séparation traditionnelle entre sujet et nature. Là où d’autres poètes décrivent ou contemplent, Fouad engage une adresse. Méthodiquement, ses poèmes déclinent ce rapport : tantôt le salut familier « je redis rien que cet énième bonjour à la mer » tantôt l’invitation réciproque « la mer m’a invité à son jubilé ». Dans les deux cas, la mer n’est pas décor mais partenaire de conversation.

Cette stratégie d’écriture ne se limite pas au lyrisme marin. Elle s’ouvre sur une traversée plus large : celle des lieux et des époques. Montréal, Rio, Tel Aviv, Alabama deviennent des étapes où la mer agit comme lien et comme passage. On peut parler d’une géopoétique : chaque texte inscrit une localisation, mais toujours dans l’errance. La mer relie les fragments dispersés, elle est l’unité d’un recueil où la dispersion est constitutive. À la différence de Jean-Claude Charles qui construit une véritable poétique de l’enracinerrance, Fouad ne développe pas un système, mais une pratique d’écriture : celle de l’aller-retour, du passage d’un rivage à l’autre.

Le recueil ne s’enferme pas dans la célébration de rivage. La vie quotidienne, les objets contemporains et les signes technologiques s’y infiltrent : « mégot dans le métro », « camion couleur de mon sofa à l’italienne », « via Zoom », « M.p3 », « passwords ». Ces mots détonnent mais ne rompent pas l’unité. Ils rappellent que l’expérience du poète n’est pas détachée du temps présent. Ainsi, la porte bleue dialogue avec les flux modernes, comme si l’écriture devait tenir ensemble la tradition et l’actualité. C’est l’une des forces du livre : une poésie qui n’abandonne pas le symbole ancien mais qui le resitue dans la circulation contemporaine.

Enfin, le recueil s’organise autour d’une tension : d’un côté, la confiance dans le pouvoir régénérateur de la parole poétique ; de l’autre, la conscience de l’usure, de l’absence, du silence. Le poème Back Stage en est l’exemple : les baisers y sont semences, promesses de vie, mais les horloges demeurent muettes. L’image résume le projet du livre : tenter de sauver, par le langage, ce que le temps condamne à l’oubli. C’est en ce sens que Fouad rejoint l’héritage de Baudelaire : non pas pour répéter, mais pour reprendre la lutte contre « l’horrible fardeau du Temps », avec les moyens de son époque.

En somme, Silence ! Je tutoie encore la mer est moins une suite de fragments isolés qu’une entreprise cohérente : établir une conversation entre le poète et son horizon, entre le passé littéraire et le présent technologique, entre la promesse d’un « tu » et la résistance du silence. La méthode de Fouad est double : rapprocher et confronter. Il rapproche la mer de l’homme par le tutoiement et confronte les grands mythes marins aux réalités triviales du monde actuel. Dans ce beau voyage poétique, ce livre nous rappelle humblement que la littérature ne se fait jamais seule : nous portons toujours en nous de grands marins qui voyagent à bord du bateau ivre qu’est le livre : Hugo, Lamartine, Bellay, Jean-Claude Charles, Baudelaire…

Share this content: